Por Ernesto González Barnert

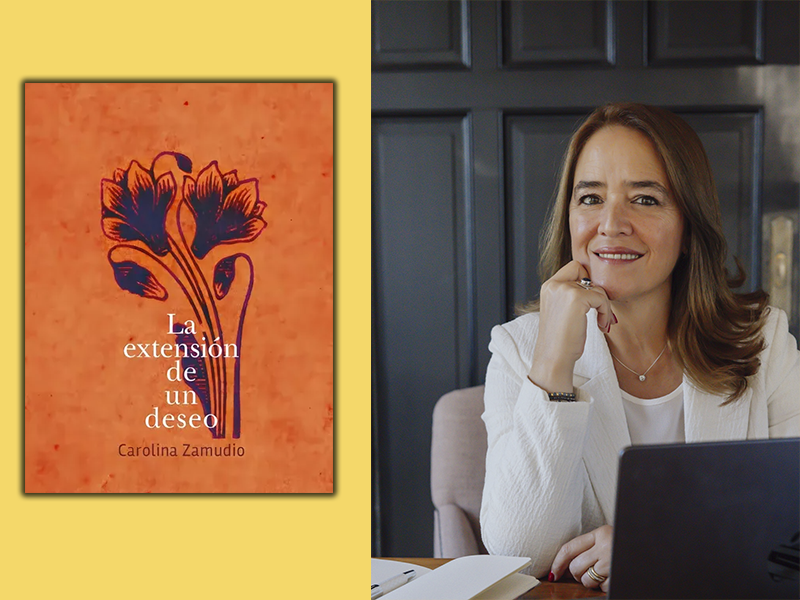

Carolina Zamudio (Curuzú Cuatiá, Argentina, 1973) es una de las voces más destacadas de la poesía contemporánea en América Latina. Poeta, periodista y gestora cultural, ha construido una obra que dialoga con la tradición y sus propias búsquedas, explorando una profundidad donde convergen sensibilidad y pensamiento.

Su más reciente libro, La extensión de un deseo (Yaugurú, 2024), es una obra madura que concibe la escritura como un puente entre el lenguaje y la experiencia, entre la memoria y el deseo.

En esta conversación, Zamudio nos habla sobre el proceso de creación de este libro, la influencia de sus referentes literarios y la relación entre poesía, identidad y deseo. Asimismo, reflexiona sobre su rol como gestora cultural y el panorama de la poesía en América Latina.

—La extensión de un deseo es tu décima obra. ¿Cómo sientes que este libro dialoga con tu trayectoria anterior y en qué aspectos marca un nuevo territorio en tu poesía?

—Es muy interesante reflexionar sobre el propio camino algunas veces y creo que este libro es muy adecuado para hacerlo porque en él se ahonda, justamente, en el oficio de la escritura.

Respecto del diálogo con los libros precedentes, no creo haber podido llegar hasta acá sin el resto de lo escrito antes y, principalmente, sin las lecturas que se fueron haciendo más ricas con el paso del tiempo, respecto de corrientes, estilos, épocas y de la influencia de escritores clave (que no son solo poetas) que han ampliado los horizontes y las posibilidades creativas.

Mis libros anteriores fueron en general conjuntos ordenados por cierta unidad temática común, en particular Vértice, Raffaelli Editore, publicado bilingüe en Italia en 2020 y La timidez de los árboles, editado en Colombia primero y en Uruguay después, en 2018 y 2022, respectivamente.

Esos dos libros, que considero los más maduros estéticamente, tienen ciertos puntos de coincidencia con La extensión de un deseo: el primero fue escrito en unos pocos meses, pero con un impulso creativo irrefrenable que le permitió a los poemas una cohesión que no siempre se logra; el segundo fue una suerte de hermano mayor de mi libro más reciente, dado que allí también hay prosa poética y los textos tienen algunos pasajes narrativos que operan de disparadores, no con la intención de narrar sino como fogonazos hacia el verso, la música y las imágenes. Pero, en La extensión… se suma una veta por momentos ensayística y reflexiva.

Por último, el resto de los libros son antecesores no solo por haber ido armando una colección que logra la voz propia, sino por la conformación de los temas del propio imaginario: lo vegetal, la trascendencia o la indagación sobre la propia existencia como búsqueda de orden espiritual, por caso, que suelen estar siempre presentes, hasta llegar al tema principal del último que es la pregunta sobre la escritura.

—En el último texto del libro mencionas que «el poema no es un hijo, es solo un puente, la extensión de un deseo». ¿Podrías profundizar en esta idea y en cómo se relaciona con la construcción de tus poemas?

—Este verso del último poema del libro se relaciona, en principio, con otro que aparece muy temprano en la misma obra que sentencia: «la metáfora de los libros como hijos es una burla para quienes parimos, con dolor o sin él». Y no es la única, ya que a lo largo de los veintinueve textos se juega con las frases hechas, con los lugares comunes o, como en este caso, con una metáfora sobre la que se ironiza o se afirma quizá, eso decidirá el lector. Pero, a la vez, da el puntapié para hacer por momentos una analogía entre maternidad y escritura como dos oficios de los que «una se va apropiando con el tiempo».

Respecto de la idea de ese verso citado del poema visto como hijo o puente, la disquisición comienza desde el inicio de ese texto: «Hay que cuidar a las palabras. Como a los hijos (…) Un poema es un hijo que nace huérfano y busca siempre una casa. El lector (…) No, el poema no es un hijo, es solo un puente, la extensión de un deseo». En el libro está presente ese juego retórico de aseveraciones que pueden refutarse en el mismo o en otro texto, pero que se tejen como ideas rectoras en la obra.

Hay en el verso un planteo respecto del lenguaje, ya que la comunicación se produce solo porque quien recibe la obra le da un sentido. Pero, además, plantea la autonomía de la poesía más allá del creador que —solo deseo mediante— sucede tanto en quien la escribe como en quien la lee. En ese sentido, hay una responsabilidad en el emisor del mensaje (el poeta) para con el uso de las palabras, pero que solo el lector completa desde su propia receptividad, sensibilidad y anhelo.

—Tu obra ha sido descrita como una combinación de rigor intelectual e inmensa comunicación poética. ¿Cómo logras equilibrar estos dos elementos en tu proceso creativo?

—Siento que en mi proceso creativo se materializa una cosmovisión particular del mundo que está basada en ciertos principios no solo relacionados con la poesía. La concreción no solo de la voz propia, sino de un estilo particular que es honesto consigo mismo, con todos sus costos y siempre sin dobleces.

En La extensión de un deseo en particular hubo un pacto de trabajo conmigo misma mediante el cual la edición fue un proceso usado solo en casos excepcionales. Los textos fueron publicados casi en su primera versión, sin la tentación de las correcciones o la limitación de la autocensura. A la manera de los ejercicios del movimiento Oulipo en que los escritores se infringían ciertas restricciones, aquí la limitación consistió en dejar que los borradores fueran prácticamente los originales definitivos, en simultáneo a un trabajo de escritura basado en el proceso del fluir de la conciencia o la asociación libre de ideas.

—Este libro fue escrito entre 2021 y 2022 y tiene influencias de una amplia y diversa tradición literaria. ¿Cómo dialogan estos referentes en tu poesía y cuál ha sido su impacto en la concepción del libro?

—Si bien este es mi segundo libro de prosa poética, es el primero en que se entabla un diálogo con poetas, escritores, artistas y pensadores que forman parte de mi cosmogonía creativa y formación lectora. Esta conversación intenta hacer partícipe al lector activamente, en el sentido que se plantea la incertidumbre de forma permanente desde esa intertextualidad. Hay un asomo persistente a la duda, a la idea de aventurarse a la reflexión.

—El arte y la edición de La extensión de un deseo estuvieron a cargo de Gustavo Wojciechowski (Maca), y el epílogo es de Mariella Nigro. ¿Cómo fue el trabajo con ellos y qué aportaron a la obra?

—Siempre los libros son un trabajo en conjunto que empieza con las lecturas, el relacionamiento del poeta con el mundo y su visión de él. Luego suelen intervenir algunos pares que conocen las obras antes de que se publiquen y son esos primeros lectores imprescindibles.

El caso del editor en este caso es fundamental. Gustavo Wojciechowski (Maca) es un editor de gran sensibilidad para interpretar gráficamente una obra. Hay en este libro muchas citas que hacen su propio camino independiente y pueden ser leídas también como un solo poema coral. Allí, la decisión de Maca de usar una tipografía y un cuerpo diferentes para ellas fue un gran acierto. Wojciechowski logra unos libros de excelente factura y esta no es la excepción. Contar con un epílogo de la gran poeta y crítica uruguaya Mariella Nigro es todo un privilegio. Su lectura no solo que re significa el libro, sino que su texto puede ser leído también como el último de esta indagación sobre el proceso de la escritura.

—El título del libro y varios de los poemas parecen aludir al deseo como un espacio de creación, pero también como un límite. ¿Cómo entiendes la relación entre deseo, lenguaje y poesía?

—Más allá de las reflexiones o acercamientos —no siempre convergentes aunque siempre valiosos— de la filosofía como de la psicología respecto del deseo, en lo personal lo veo no solo como fuente de satisfacción, sino principalmente como motor que impulsa a la acción, en contraposición a la estanqueidad de la inacción. Esta noción está presente en un verso del libro «algunos necesitamos hacer para ser». O viceversa, porque el poeta, considero, siempre tensa un hilo que va de la emoción a la razón (ida y vuelta), de la pausa al movimiento en un ciclo pendular, para llegar al lenguaje, al poema.

—Los nombres de los poemas sugieren una exploración sobre el tiempo, la identidad y la percepción. ¿Cuál fue el hilo conductor o la estructura interna que le diste al libro?

—Como en algunos libros anteriores, los poemas aquí dialogan entre sí, retomando o formulando nuevas perspectivas o aristas respecto de lo mismo. Y, en este caso, sumando las voces de pensadores de diferentes tiempos. Los títulos de los poemas son versos del mismo texto al que nombran y, a su vez, el título del libro es un verso del último poema.

Me interesan esas conexiones que creo dan riqueza al planteo estético y conceptual y, además, son guiños al lector que puede ir descubriendo correspondencias sintácticas y semánticas.

Por otro lado, si bien al tratarse de un poemario el libro probablemente vaya a ser leído sin un orden preestablecido, al azar, los textos que lo conforman fueron agrupados en el orden cronológico en que fueron escritos.

—Has sido traducida a varios idiomas y tu obra se lee en distintos países. ¿Cómo sientes que cambia o se transforma tu poesía cuando es trasladada a otra lengua y cultura?

—Es muy especial y conmovedor leerse a una misma en otro idioma. Tengo libros publicados originalmente en inglés, francés e italiano, además de traducciones parciales a otras lenguas como el árabe, el guaraní o el hebreo, entre otras.

Creo que, cuando bien traducida, la poesía puede ciertas veces incluso ganar y ser aprendizaje para el poeta al adquirir nuevos giros idiomáticos para la misma imagen.

La interculturalidad es algo que me interesa particularmente, tanto por lo que puede aportar al poema la traducción, como por la potencial universalidad que se debería lograr con el texto a la hora de escribirlo. Un pendiente que tengo sería la traducción de mis dos libros de poesía en prosa: «La timidez de los árboles» y «La extensión de un deseo». Ojalá que suceda pronto.

—Desde tu rol como gestora cultural y directora de la Fundación Esteros, ¿cómo ves el panorama de la poesía en América Latina hoy y cuál crees que es su desafío más urgente?

—Soy optimista respecto de América latina, en tanto sigue siendo tierra muy fértil para la poesía, no solo por la diversidad temática sino por la forma y el rigor, la persistencia sin redes de contención en muchos casos.

Considero —y seguramente no soy la única— que el escaso apoyo respecto de fondos para la cultura (y la poesía en particular) siguen siendo el gran desafío que hace que los creadores deban seguir mirando a otros continentes para lograr algunos incentivos tanto para la escritura como para la gestión cultural.

No obstante, ello también abona la creatividad para mantener en marcha proyectos individuales o colectivos que surgen o perduran gracias al tesón y el trabajo no remunerado por parte de los autores y gestores para mantener a flote actividades relacionadas con la literatura, como las revistas digitales, los eventos y la propia creación. Queda aún mucho camino por recorrer y cambiar. Lograr.

—¿Qué esperas que encuentre el lector en La extensión de un deseo? ¿Qué diálogos o sensaciones quisieras que se generen a partir de su lectura?

—Me gustaría que quien recorra el libro esté dispuesto a asomarse a la incertidumbre, un tema fundamental en mi poesía.

Con esa predisposición, que pueda hallar ciertos paisajes poéticos que, desde la cotidianidad, hablan del tiempo y, desde lo particular, buscan lo universal.

La intertextualidad es un vector crucial del libro. Creo que allí se encuentra gran parte de la riqueza de él, de un tejido polifónico que no hesita a la hora de contradecir o refrendar a un autor de culto o una autora encumbrada, ni tampoco duda al citar a un personaje de cuento con la facultad de una institución instaurada en el imaginario de los lectores.

Quisiera que se cumpla aquello de la extensión de un deseo, y que la lectura fuera un puente entre la racionalidad y la sensibilidad de la autora y las inquietudes de quien se asome a la obra. Que sea música, que sea reflexión y también silencio.